高光譜成像儀是一種無損圖像檢測設備,在物質表面圖像的采集和分析中發揮著重要作用。高光譜成像儀運用到書畫保護中,可以有效識別顏料的成分。那么,高光譜成像儀的火眼金睛是如何是如何“看出”顏料成分的呢?

在古代,顏料多以礦物質、植物等自然物質為主,經過幾千年智慧的積累,同一種顏色可以用不同的物質表達,比如紅色就包括朱砂、赭石、鉛丹等物質;黃色則可能是纖鐵礦、密陀僧或雌黃等。

所以即便看到同一種顏色,也無法立刻判斷到底是哪種物質產生的顏色。文保工作者看到壁畫的第一時間就想知道顏料的成分。因為壁畫的價值體現在表達內容上,顏料又是表達內容最重要的手段之一。

既然無法通過肉眼觀察得到結論,那么儀器分析就必不可少。我們一直在嘗試,通過光學顯微鏡、X射線熒光、激光拉曼等手段分析,只是精確的儀器往往體積比較龐大,無法帶到發掘現場。所以只能從壁畫上刮取樣品帶回去檢驗。這樣的取樣化驗的方法不可避免會對畫作造成損害。

高光譜成像儀的出現,讓這些“無奈”迎刃而解。高光譜成像儀分析顏料成分時完全不需要刮取顏料,是通過與壁畫保持一定距離而進行非接觸式掃描實現的。它判斷顏料成分的依據是不同礦物質具有的光譜特征不同。可以說,光譜反射率是物質的‘指紋’,可以用來識別物質。而且,相較于精確度與體積無法“兼得”的大型儀器,高光譜成像儀經過西安光機所的不懈努力,已經可以適應較狹窄的場地,進行現場勘測。這些都為建立顏料庫提供了基礎。

而在此協議簽訂之前,我國并沒有對古代畫作特別是壁畫的顏料光譜特征開展過系統的研究。因為與其他文物的修復工作相比,壁畫修復的工作起步較晚。壁畫的考古發掘工作從上世紀五六十年代才開始,至今也不過只有六七十年的時間。國內開展顏料測定工作時間更短,所以目前并沒有系統的顏料資料庫。

發現高光譜成像儀可以分辨顏料成分起源于2013年,當時陜西歷史博物館的考古人員正在發掘唐朝宰相韓休的墓葬。韓休墓的發現,與一起盜墓案密不可分。

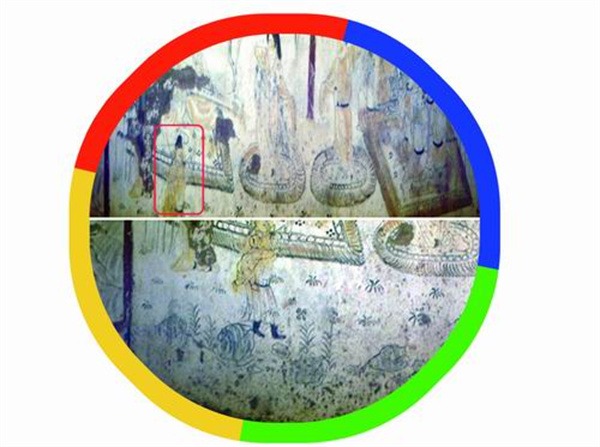

圖為《樂舞圖》,是韓休墓中的一幅壁畫,左側地毯前的男子可以隱約發現改動的痕跡(上圖),經過對高光譜圖像的進一步分析發現,左側地毯前的男子處原先畫了一個小孩(下圖),后來被修改成了大人。

光譜成像儀獲取的不再是可見光的圖像,而是顏色光譜反射率的信息,所以不會產生普通相機在不同光源照射下呈現相同顏色的色差問題,進而完整且真實地還原色彩與壁畫的狀態。不僅如此,近紅外波段到短波紅外波段對顏料有穿透能力,這意味著高光譜成像儀可以透視壁畫。